1987年、俳優・演出・脚本を兼任する加納幸和を座長とし、日本大学藝術学部出身の役者を中心にして、設立。

庶民からは高尚で堅苦しくなってしまった“歌舞伎”を、かつての芝居小屋のように、誰もが気軽に楽しめる最高の娯楽に!と「かぶきの復権」を目標に活動を始める。

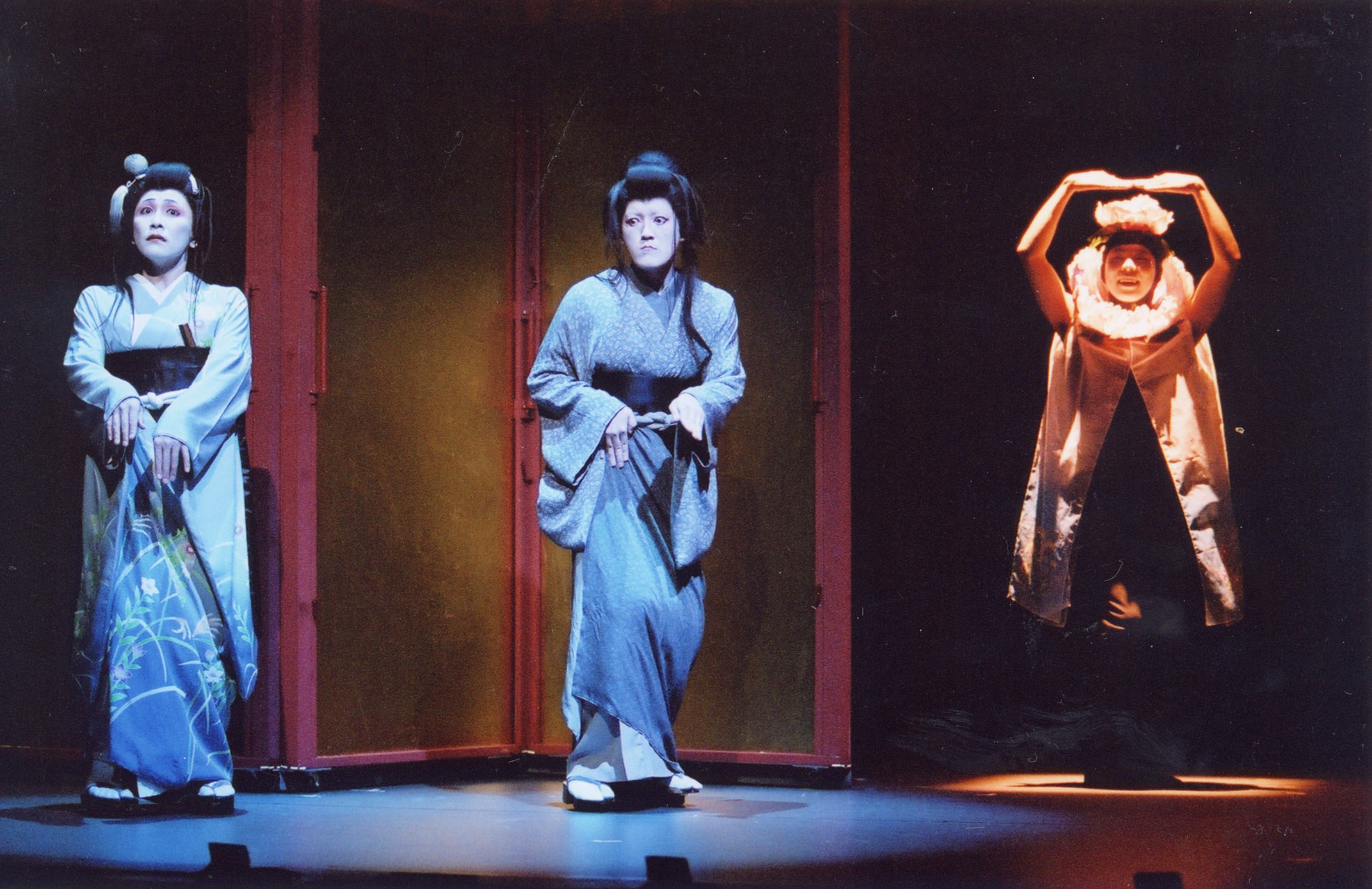

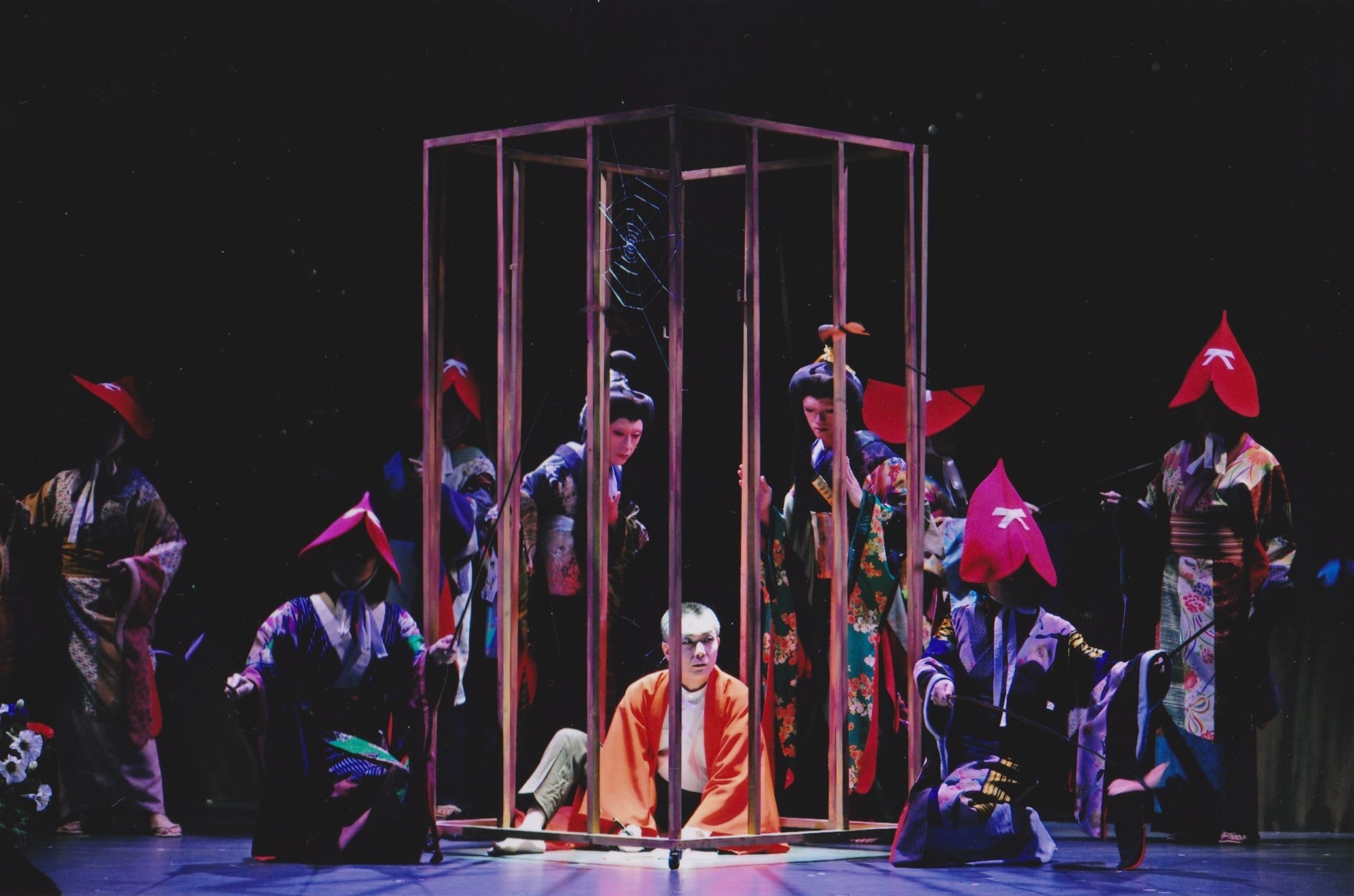

物心付く前から、“歌舞伎”という言葉を知っていたという加納の、豊富な歌舞伎の知識と、枠にとらわれないユニークな発想、「なんでもあり」の精神が、古今東西の音楽美術を取り込み、独特の世界を作り上げた。俳優は男性のみ。パワーの有る個性豊かな俳優陣が「女形」も演じる。

この奇妙で、美しく、魅力に溢れた「加納ワールド」を、自ら“ネオかぶき”と称し、当時の「現代用語の基礎知識」にも掲載された。

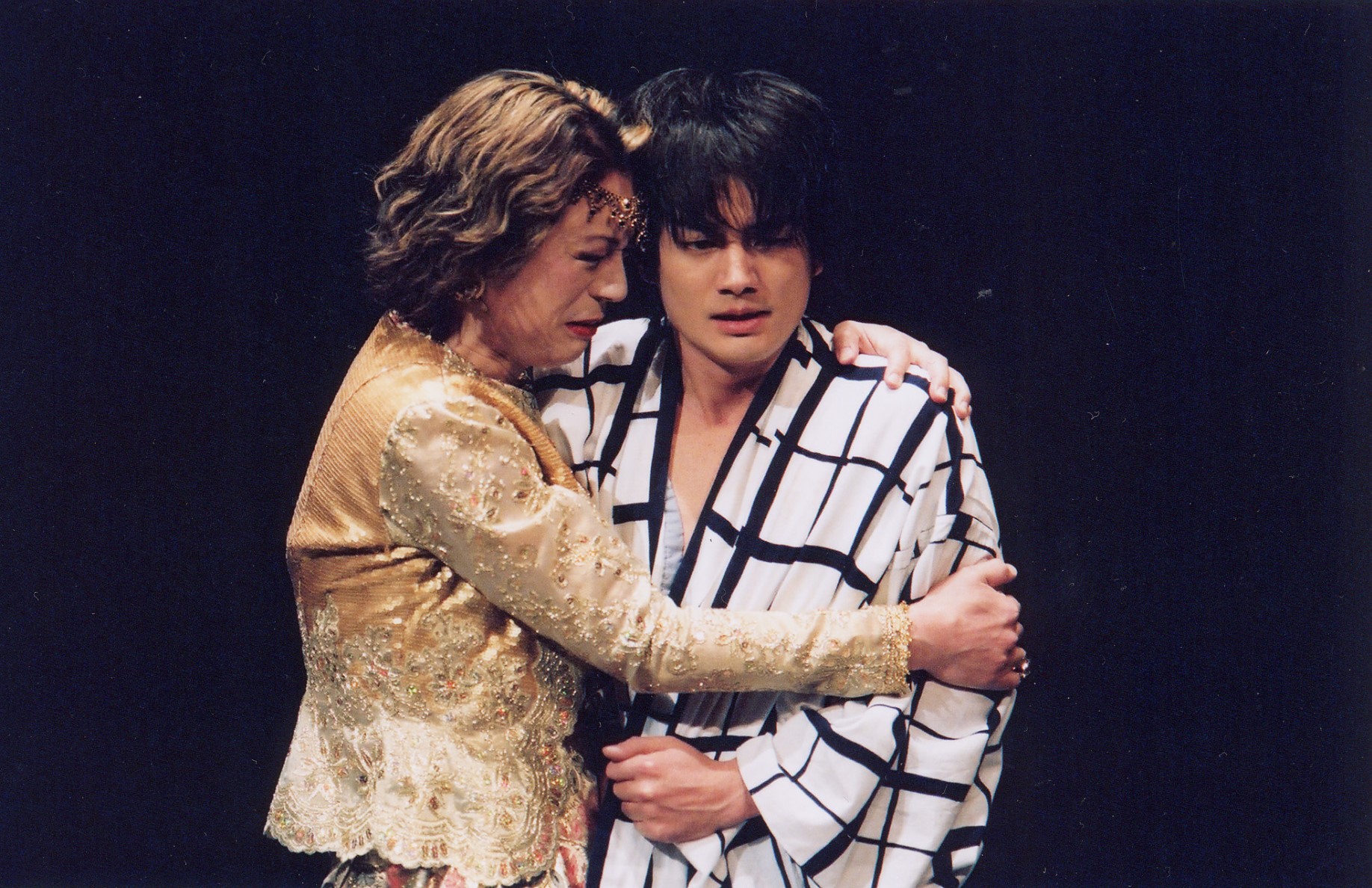

上演演目の題材は、歌舞伎だけにとどまらず、翻訳物、現代物、漫画原作物など多岐にわたる。特に、泉鏡花作品は高い評価を得ている。また、傾向は多岐にわたっているものの、どの作品も他団体で上演しているものとはまったく違う「これが花組芝居の作品」という明確な色を持っていることは、大きな特色と言える。

1996年には、『天変斯止嵐后晴』で、アメリカ公演を敢行。1999年の帝国劇場進出(『西鶴一代女』主演・浅丘ルリ子)を皮切りに、大劇場にも活躍の場を広げた。国内外、小劇場から大劇場まで、型にはまらないグローバルな活動を心がけながら、歌舞伎表現の豊かさを現代演劇の土壌に生かすべく、創作活動を続けている。

番外公演

花組芝居では、本公演以外にも様々な形態にて公演を行っています。

- 花組芝居OFFシアター(通称 ハナオフ)

-

本公演期間以外は、いわゆる花組芝居の「オフシーズン」。そこで、“OFFな奴らが集まって、一つ舞台をやってしまおう!”と立ち上げた企画。演出家や出演者にゲストを迎えるなど、本公演では見られない珍しい取り合わせが魅力。

- 花組HON-YOMI芝居(通称 ホンヨミ)

-

台本を持ったまま、唄ったり踊ったり!?ただの朗読劇にとどまらない、エンターテイメント溢れる、花組芝居的リーディング公演。

- 花組ヌーベル

-

ハナオフ始動から3年後、2007年より始まった加納幸和演出による新機軸。全員参加型の本公演よりも少人数&小さ目空間での上演が特徴。豪華絢爛なセットや衣裳が持ち味の花組芝居だが、シンプルな浴衣芝居に挑戦するなど“実験的”な公演が多数。

- BoroBon企画&花組芝居

-

水下きよしが企画していたBoroBon企画と、彼の死後に行われた、花組芝居とのコラボ作品。故人と縁の深い作品を取り上げ、全力で追悼する企画。

- 花組ペルメル

-

劇団外から出演者を招く、花組芝居主催のプロデュース公演。「ペルメル(pêle-mêle)」は仏語で「ごちゃまぜのもの」「雑多な集まり」という意味。

花組用語

- 素ネオかぶき

-

日本舞踊でいうところの“素踊り”。装飾を一切取り除き、黒紋付きに白扇のみというシンプルな出で立ちで“ネオかぶき”作品を演じる企画。